文化交流会

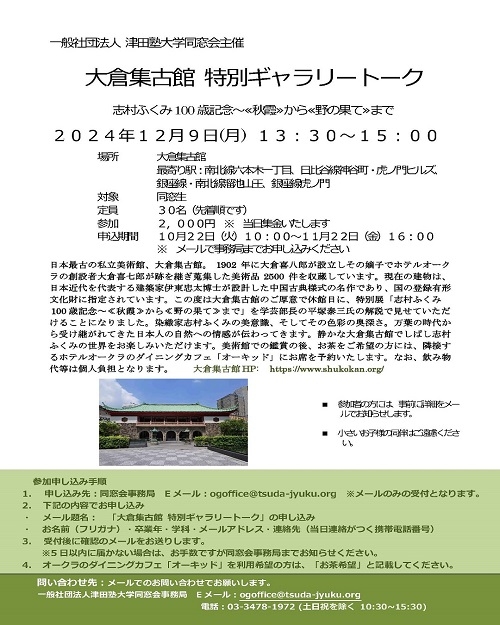

大倉集古館特別ギャラリートーク 「志村ふくみ 100 歳記念~《秋霞》から《野の果て》まで」

実施日 2024 年 12 月 9 日(月) 13:30~15:00

講師 平塚泰三氏(大倉集古館学芸部長)

特別展「志村ふくみ100歳記念~《秋霞》から《野の果て》まで」を休館日に貸切り、学芸部長の平塚泰三氏の解説で鑑賞しました。人間国宝のふくみは紬織の染色家で、随筆家としても活躍しており、展示では、【源流】、【琵琶湖】、【源氏物語と和歌】、【旅と文学】、【沖宮(おきのみや)】の5章に分けてふくみの足跡をたどりながら作品を紹介しています。

【源流】まず最初は藍が基調の《秋霞》。ふくみの原点となった作品で、日本伝統工芸展で初受賞。つなぎ糸を織入れ素朴ではあるが力強さが伝わってきます。後に糸の活かし方、染の文様が複雑になりデザイン性に富んだ、たおやかな作品へと変わっていきます。

【琵琶湖】近江八幡で生まれたふくみにとって、琵琶湖の風景は創造の源泉であり、今期展示された湖水シリーズの中の《雪の湖》、《月の湖》、《水の想い出》、《鳰(にお)の湖(うみ)II》には近江の風景を織り込んでいます。

【源氏物語と和歌】 1968年に京都嵯峨に転居。清凉寺に近かったため、80歳を目前に取り組み始めた『源氏物語』を題材とした連作のうち、今期は、物語のイメージを色彩と文様に重ねた《夕霧》、《勾欄》、《澪標》が紹介されていました。

【旅と文学】日本の美の源流を求めて2,000年には娘洋子と共に韓国、シルクロードから中近東イランとトルコを訪れています。造詣が深い文学からは、『沖宮』のために紅花で染めた《舞姫》、宮沢賢治の『雁の童子』に触発された《流砂》など、心象を写す染織が展示されていました。

【沖宮—妣(はは)なる国】『沖宮』は、石牟礼道子が東日本大震災後着想した新作能で、2018年に上演されました。旱魃に苦しむ村が舞台で、竜神への人身御供にされた少女あやを、天草四郎が海底の沖に導く物語で、衣装監修を手掛けたふくみは石牟礼から魂が蘇ってくるような色を求められ、竜神は深い藍、天草四郎の衣は水縹(みはなだ)色、あやの衣は緋色に染め上げました。地下階で視聴した『沖宮』のビデオでは、装束が物語世界に命を与えているのが分かりました。

エントランスにある《母衣(ぼろ)曼荼羅》は、つなぎ糸をふんだんに織り入れた横2m×縦3ⅿのタペストリーで、91歳の時娘の洋子と弟子と織り上げたものです。曼荼羅とは「人間が宇宙に膝まずいているということ」(『志村ふくみ 染めと織り』、2021)であり、作家としての到達点の一つです。一方の《野の果て》は、100歳を目前にして若き日を回想し、春草で染めた優しい作品です。

特別展では、草木の命をもらい、自然との共生に一生をささげたふくみの凛とした強さに圧倒されました。また、豊かな言葉の世界に触れ、余韻の残る展覧会でした。

集古館での鑑賞の後、隣接するホテルオークラのダイニングカフェ「オーキッド」でお茶を楽しみながらそれぞれ歓談し、贅沢な一日となりました。

会員専用頁もご覧ください

会員専用ページはこちら