国際社会勉強会

2024年7月27日(土)13時30分~15時30分

津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス同窓会会議室(対面・オンラインでのハイブリッド開催)

講師 松嵜英也准教授(津田塾大学学芸学部国際関係学科)

演題 「暴力と不平等を巡るロシア・ウクライナ戦争」

最初に松嵜先生から、津田塾大学国際関係学科ではユーラシア研究、ロシア語、セミナー等を担当されていること、ウクライナへのご留学経験があることなど、自己紹介がありました。続いてご講演について、ロシアとウクライナがともに用いながら、意味するところが異なる「不平等」、「不公平」ということばに着目して、2021年秋のウクライナ国境付近へのロシア軍の集結を経て、2022年2月のロシアの軍事侵攻によって始まった両国の戦争の背景にあるものを、ソ連崩壊後の両国の外交関係から考えてみたい、とのご説明がありました。

ご講演の概要は以下のとおりです。

1.ロシア外交

【ロシアの世界観】まず指摘されたのは、ロシアの世界観が欧米とはまったく異なることである。欧米諸国は人権・民主主義のような価値を重視し、リベラルな国際秩序にロシアを組み込もうとしてきた。だがロシアは、冷戦後の国際社会では米国だけが覇権をもち、その行動が国際環境を不安定化させていることを問題視し、この「不平等」な状況を変えねばならないと考えている。主権は強力な軍事力をもつ国だけにあり、軍事的な脆弱国は強国に従わねばならない。各地域を一つの大国が支配し、地域大国間同士が均衡する「多極世界」が望ましい世界である。そのような世界観のなかで、ロシアはウクライナを従属的な半主権国家とみなし、異様ともいえるこだわりを見せてきた。

【ロシア外交―ソ連崩壊~プ-チン政権】ソ連崩壊後、一旦は市場化を進め、西側との協調路線をとったロシアであったが、チェチェン紛争、NATOによるセルビア空爆、NATO拡大などにより西側との関係は悪化し、ロシアは国益優先の現実主義を模索し始めた。さらに米国によるイラク戦争、旧ソ連国家で起きた民主化運動(カラー革命)は、プーチンの西側諸国への不信感、危機感を煽り、さらにNATOのミュンヘン安全保障会議(2007年)、ロシア・グルジア戦争(2008年)によって、両者の対立は決定的となった。そして2014年にロシアはクリミアを併合した。当時のプーチンの演説からはウクライナを国ではなく、単なる場所として捉えていることが読み取れる。

2.ウクライナ外交

【ウクライナの世界観】ウクライナの世界観では、独立国は領土、主権、国民を有し、国際社会に承認された平等の存在である。それにもかかわらず、領土や主権において妥協を強いられる国があるのは「不公平」である。ロシアは近隣国家ではあるが、ロシア中心の世界に入るのでなく、同等の立場で相互互恵関係を築くことが望ましい。ウクライナを一方的に侵略するロシアは軍事的敵対者であり、世界にとっても脅威である。

両国の世界観の違いはキエフ・ルーシ(キエフ公国)の歴史解釈にもみられる。キエフ・ルーシとは9世紀から13世紀にかけて、現在のウクライナやロシアなどにまたがる地域にあった国である。それをロシア史では東スラブ民族の起源と位置づけ、ウクライナ史では自国の原型となる多様な諸族の集合体と捉えている。後者によれば、ロシアが「ルーシの世界(ロシアを中心とする世界)」にこだわること自体が歴史の構築、創造の産物に他ならず、ウクライナ史研究はそれを脱構築する試みでもある。

【ウクライナ外交-非同盟・中立外交】ソ連崩壊期にクリミア、ドンバスなどを含む現在の国境が形成され、ウクライナが独立した。その外交は、①全欧州型の集団安全保障体制に加わること、②軍事ブロックに入らず非同盟・中立、非核保有国であること、を基本方針として、ロシアを戦略的パートナーと位置づけながら、民主主義などの価値観を共有する欧米とも協調してきた。

だが、ウクライナにはエネルギー資源のロシア依存という弱みがあり、それが非同盟・中立外交を危うくすることになる。2004年の大統領選挙では親ロシア派のヤヌコヴィッチが親欧米派のユーシチェンコに勝利した。だが抗議運動が起こり、再選挙でユーシチェンコの当選が決まった。これがオレンジ革命(カラー革命のひとつ)である。欧米重視のユーシチェンコを快く思わないロシアは天然ガスの売却価格をあげて、資源の「武器化」によって揺さぶりをかけた。

結局、ユーシチェンコは失脚し、2006年の総選挙で親ロ派が勢力を拡大してヤヌコヴィッチ内閣が誕生する。同政権はEU・ロシア双方の圧力の狭間で多方面外交を目指し、EUとの自由貿易圏の構築、NATOとの協力を進める一方で、CIS諸国との関係改善、ロシアとの相互互恵関係の構築にも努めた。だが2010年にロシアとハリコフ合意を結び、ガス価格引き下げの対価として、クリミアにおけるロシアの海軍基地借用期間に関して大きく譲歩した。

【親ロ派政権の崩壊とロシアの軍事侵攻】ヤヌコヴィッチがEUとの連合協定を先送りしてロシアへの接近を図った結果、2014年にマイダン政変(尊厳の革命とも呼ばれる)が起こり、ヤヌコヴィッチは国外へ逃亡した。親ロ政権の崩壊を機に、ロシアはロシア系住民保護を理由にクリミアに軍事介入し、一方的に併合した。ウクライナ東部においてもロシアの支援を受けた分離独立派によって、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国が独立を宣言し、それをテロとみなすウクライナ軍との間で戦闘が始まった。ウクライナは非同盟の地位を捨て、ロシアを脅威、NATOを特別なパートナーと位置づける新たな軍事ドクトリンと国家安全保障戦略を策定した。

【ゼレンスキーの外交方針】2019年に発足したゼレンスキー政権は、当初、交渉によるドンバス戦争の解決を模索した。だが世論はそれに反発し、新型コロナ感染対応の遅れも重なって支持率が低下した。それを背景に同政権は新たな外交に転じた。それは、国家安全保障を脅かすロシアの攻撃的な政策の目的はウクライナを社会経済的に不安定化し、EU・NATOへの加盟を阻止し、自らの影響力を回復することにあるがゆえに、ウクライナは諸外国からの支援を拡充し、ロシアの軍事侵攻を抑制せねばならない、とするものであった。

3.戦時中のロシアとウクライナ

ロシアは、欧州の安全保障環境を1990年代のNATO東方拡大以前に戻すことを求めている。ウクライナのNATO加盟やクリミア奪還はロシア・NATO間の戦争を誘発しうるがゆえに、欧米はウクライナのNATO加盟を断念すべきである、という主張である。その背景にあるのは、半主権国家であるウクライナはロシアに従うべきであり、欧州、日本などに影響力を行使している米国は、同じ「権利」、すなわちウクライナのロシアへの従属、を認めるべきである、という「弱肉強食的な世界観」である。

それに対して、ウクライナは次のように考えている。①どの国も領土、主権をもち、それに妥協を強いられることはない。②ロシアはウクライナへの侵略行為に国際法に準じた責任をとるべきであり、公正な調査がなされるべきである。しかし、③国際刑事裁判所の逮捕状にもかかわらずプーチンらは訴追されておらず、他方、ウクライナ国民は補償しきれないほどの犠牲を強いられている。このような国連や国際法にもとづく秩序の機能不全を立て直すために、ゼレンスキーは「平和の公式」を提唱し、国際的連帯の必要性を訴えている。

松嵜先生はこのようにロシア・ウクライナ戦争の背景にある両者の世界観を具体的な外交政策を通して明らかにされたあと、ご自身が撮影された2葉の写真を示されました。キーウにソ連時代に建てられた諸民族友好のモニュメントと、激戦前のマリウポリのどこにでもある市街地の風景です。モニュメント上部にある傷は、ロシアによるクリミア侵攻後に意図的につけられたものであり、現在はモニュメント自体が撤去されているとのご説明でした。出口が見えないまま戦闘が今なお継続している現実と、異なった世界観のなかで語られる「不平等」「不公平」ということばが示す、歩み寄れない溝の深さを強く印象づけるご講演でした。

参加者は会場27名、オンライン22名で、そのなかには新卒者、高校生、海外在住者などもおられました。参加者からは、ロシアによる食料の武器化はいつ始まったのか、一般のロシア人はどの程度プーチンを支持しているのか、東部4州の間に統合に対する捉え方の違いがあるのか、米国大統領選の影響や米国・日本の責任についてどのように考えておられるのか、などの質問があり、松嵜先生からは丁寧なご返答をいただきました。

※会員専用頁もご覧下さい

会員専用ページはこちら

講師の松嵜英也先生

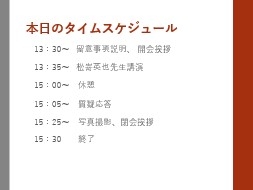

当日のプログラム